|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. IntroducciónLa movilidad sostenible es hoy un imperativo urgente, dado que los impactos ambientales, sociales y económicos del transporte convencional han alcanzado niveles críticos. Este nuevo paradigma busca redefinir la forma en que se trasladan personas y mercancías, priorizando soluciones que minimicen el daño ambiental, promuevan la equidad social y optimicen el uso de los recursos (Creutzig et al. 2015; Banister 2008). Uno de los principales retos del transporte tradicional es su dependencia de los combustibles fósiles, que no solo generan gases de efecto invernadero (GEI), sino también contaminantes locales como partículas finas y óxidos de nitrógeno, responsables del deterioro de la calidad del aire y de afectaciones a la salud pública. La adopción de tecnologías sostenibles como vehículos eléctricos, energías renovables y redes de transporte público eficientes puede mitigar estos efectos negativos y contribuir a ciudades más saludables y resilientes (Hawkins et al. 2013). Desde una perspectiva social, la movilidad sostenible favorece la inclusión al garantizar que personas de todos los niveles socioeconómicos accedan a opciones de transporte seguras, accesibles y asequibles. Esto reduce la desigualdad y fortalece la cohesión social al facilitar la conectividad eficiente entre comunidades (Currie, Delbosc 2010; Lucas 2012). En lo económico, aunque las inversiones iniciales en infraestructura y nuevas tecnologías pueden ser significativas, los beneficios a largo plazo, como menores costos operativos, reducción en gastos de salud pública y mitigación del cambio climático, superan ampliamente las inversiones iniciales. Además, esta transición estimula la innovación y la creación de empleos en sectores emergentes como la manufactura de vehículos eléctricos, la producción de hidrógeno verde y las soluciones de movilidad inteligente (Sperling, Gordon 2009). La tecnología del hidrógeno ha evolucionado en las últimas décadas y se posiciona como un vector energético fundamental para descarbonizar el sector transporte. Desde las primeras celdas de combustible de William Grove en 1839 hasta los modernos sistemas de electrólisis de alta temperatura, el hidrógeno ha pasado de ser una curiosidad de laboratorio a una solución real para la movilidad sostenible. Su alta densidad energética por masa, cerca del triple que los combustibles fósiles convencionales, y su capacidad de producción mediante energías renovables lo convierten en una alternativa estratégica al diésel y la gasolina (Zhang, Wang, Hao 2019; Dincer, Acar 2015). Con base en estos antecedentes, el presente artículo propone una hoja de ruta integrada para México que abarca la producción, infraestructura de distribución y alineación regulatoria del hidrógeno. Esta estrategia es clave para consolidar al hidrógeno como eje de una movilidad baja en carbono, apoyar los compromisos climáticos del país y fomentar una industria energética nacional innovadora.

2. El hidrógeno en comparación con otros combustiblesEl hidrógeno destaca por su alto poder calorífico por unidad de masa, es decir, la cantidad de energía que libera al ser utilizado como combustible. Su poder calorífico representa casi tres veces más que la gasolina o el diésel. Esto significa que, en teoría, una menor cantidad de hidrógeno puede generar más energía que los combustibles fósiles comunes (Parra et al. 2019). Sin embargo, el desafío radica en su densidad energética por volumen, que es muy baja en estado gaseoso. Esto implica que almacenar o transportar hidrógeno requiere tecnologías avanzadas, como compresión a alta presión o licuefacción criogénica. Estas soluciones encarecen y complican su logística. Por comparación, los combustibles líquidos tradicionales como el diésel o la turbosina ofrecen una mayor densidad energética por litro, facilitando su uso en vehículos con tanques convencionales y en trayectos de larga distancia (Staffell et al. 2019). En términos de emisiones, el hidrógeno tiene una ventaja significativa: cuando se utiliza en celdas de combustible, el único subproducto es vapor de agua. A diferencia de los combustibles fósiles, su uso no emite dióxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOₓ) ni partículas finas, todos ellos contaminantes asociados con el cambio climático y enfermedades respiratorias. En cuanto al impacto ambiental total, el hidrógeno solo puede considerarse una alternativa verdaderamente limpia si es producido mediante electrólisis alimentada por fuentes renovables (energía solar, eólica, hidroeléctrica). Si proviene de procesos basados en gas natural, se generan emisiones indirectas de CO2, reduciendo sus beneficios ambientales. En comparación, los vehículos eléctricos de batería (BEV) alcanzan eficiencias energéticas del 60 al 80 % de la electricidad utilizada, mientras que los vehículos de combustión interna apenas convierten 25 a 35 % de la energía del combustible en movimiento útil. Los sistemas de hidrógeno, aunque menos eficientes que los BEV, superan claramente a los combustibles fósiles en sostenibilidad, especialmente cuando se utiliza hidrógeno verde (Hernández et al. 2021). Así, el papel del hidrógeno se vuelve estratégico en aquellos sectores donde la electrificación directa no es viable o eficiente, como en transporte pesado, aviación, marina mercante o ferrocarriles no electrificados. Mientras tanto, los combustibles líquidos seguirán siendo dominantes en aplicaciones con infraestructura ya instalada y donde la densidad energética por volumen es crítica. 3. Movilidad SostenibleEl concepto de movilidad sostenible busca equilibrar el crecimiento urbano y económico con la necesidad de proteger el medio ambiente y garantizar el bienestar social. En su esencia, implica el desarrollo de sistemas de transporte que reduzcan al mínimo las emisiones contaminantes y los gases de efecto invernadero, mientras aseguran que toda la población, independientemente de su nivel socioeconómico, tenga acceso a opciones de transporte seguras, accesibles y asequibles. Este enfoque considera la planificación urbana como una herramienta clave para reducir distancias de viaje, fomentar modos de transporte bajos en carbono (como caminar, bicicleta, transporte público de alta eficiencia y vehículos compartidos) y, en consecuencia, reducir la congestión vehicular y aumentar la resiliencia de las ciudades. Durante la última década, la innovación tecnológica ha sido fundamental para el avance de la movilidad sostenible. Los BEV han reducido entre un 50 % y 70 % sus emisiones de ciclo de vida (es decir, desde su fabricación hasta su disposición final) respecto a los vehículos convencionales, gracias principalmente a la reducción de costos de las baterías de ion-litio (Offer et al. 2010). Asimismo, los vehículos híbridos han funcionado como tecnologías de transición, combinando motores eléctricos con motores de combustión interna, lo cual permite reducir el consumo de combustible en trayectos urbanos. En paralelo, los vehículos eléctricos con celdas de combustible de hidrógeno (FCEV) han demostrado que pueden recorrer más de 300 km por carga, con tiempos de recarga inferiores a 10 minutos, lo que los hace competitivos frente a vehículos de combustión interna en ciertas aplicaciones. Algunas de las diferencias entre los tipos de vehículos se pueden observar en la siguiente tabla comparativa.

Tabla 1 Tabla comparativa BEV vs FCEV

Fuente: Elaborado a partir de Pergamalis et al. (2024)

La digitalización ha reforzado la transición. Las Plataformas de Movilidad como Servicio (MaaS) permiten planificar rutas, pagar boletos y combinar distintos modos de transporte desde un solo dispositivo, mejorando la experiencia del usuario y fomentando el uso del transporte público (Kamargianni et al. 2016). Además, los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) utilizan datos en tiempo real para optimizar la circulación vehicular, gestionar el tránsito, programar rutas de autobuses y anticipar necesidades de mantenimiento, lo cual reduce emisiones por inactividad y mejora la eficiencia operativa (Vlahogianni, Karlaftis, Golias 2014). Por otro lado, están surgiendo combustibles alternativos como los biocombustibles de segunda generación y los e-combustibles sintéticos, útiles para descarbonizar flotas que aún dependen de motores de combustión interna en contextos donde la electrificación no es viable (Hall, Rosillo-Catalina 2020). El avance de estas tecnologías es limitado en cuando a su implementación la cual depende en gran medida de la generación de políticas públicas robustas, algunos ejemplos de políticas que se podrían promover son las siguientes:

En el caso de México, se han implementado programas y estrategias nacionales, como la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV 2023–2042), que posiciona al transporte público como pilar del desarrollo sostenible. También destaca la Agenda Nacional de Movilidad 2024–2030, desarrollada en colaboración con el WRI y la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), que prioriza el acceso universal y la equidad en la movilidad. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT] (2018) a identificado 11 políticas clave para avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó en 2023 los Lineamientos para el Mapa de Ruta Tecnológica del Transporte Terrestre 2021–2050, que establecen un marco regulatorio coherente con las tendencias tecnológicas internacionales. Finalmente, el sector privado también está participando activamente: la Asociación Mexicana de Hidrógeno [AMH2] (2024) reporta más de 15 proyectos piloto con energías renovables orientados al uso de hidrógeno, y PEMEX ha comenzado a incluir esta tecnología en su plan de sostenibilidad.

4. El hidrógeno como vector energético para la movilidad sostenibleEn las últimas décadas, el hidrógeno ha pasado de ser una tecnología experimental, a consolidarse como un vector energético estratégico para descarbonizar el transporte. Históricamente, el hidrógeno se producía principalmente mediante el reformado de gas natural con vapor de agua, un proceso económico pero que emite grandes cantidades de dióxido de carbono. Hoy, los avances en la electrólisis alimentada por energías renovables, solar, eólica o hidráulica, han permitido el desarrollo de hidrógeno verde, es decir, producido sin emisiones directas de carbono (Staffell et al. 2019). Este tipo de hidrógeno representa una solución limpia y viable para reemplazar a los combustibles fósiles, alineándose con los objetivos de mitigación del cambio climático tanto a nivel nacional como global. El uso de hidrógeno en celdas de combustible elimina prácticamente todas las emisiones locales y globales del transporte. En las celdas tipo PEM (de membrana de intercambio de protones), el hidrógeno se combina con oxígeno del aire para generar electricidad; el único subproducto es vapor de agua. Esta característica es especialmente valiosa en entornos urbanos con alta contaminación por partículas finas y óxidos de nitrógeno, donde puede contribuir significativamente a mejorar la calidad del aire y reducir enfermedades respiratorias y cardiovasculares (Wang, Li, Yu 2021; Schäfer, Braun, Klein 2022). Desde el punto de vista técnico: · Los vehículos con celdas de combustible (FCEV) pueden recargar hidrógeno en 3 a 10 minutos, un tiempo comparable al de un vehículo de combustión interna. · La autonomía supera los 300 a 500 km, siendo superior a muchos vehículos eléctricos de batería (BEV), especialmente en aplicaciones pesadas y de larga distancia. · Pruebas piloto con autobuses, trenes y camiones impulsados por hidrógeno han demostrado su viabilidad y confiabilidad en condiciones reales de operación, incluyendo rutas interurbanas e industriales. La integración del hidrógeno en los sistemas logísticos de transporte ha dado lugar a avances paralelos en la construcción de estaciones de recarga de hidrógeno o también conocidas como “hidrogeneras”, también se han desarrollado de manera efectiva sistemas de almacenamiento a alta presión y portadores químicos de hidrógeno (como amoníaco o metanol, que permiten almacenar energía de forma más estable)(Müller, Schmidt, Krüger 2020; International Renewable Energy Agency [IRENA] 2023). Más allá de la reducción de emisiones, el impulso al hidrógeno verde representa una oportunidad para el desarrollo de una economía sustentable. La expansión de la producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno genera empleos especializados en ingenierías enfocadas en la instalación de sistemas de electrólisis, para el desarrollo científico de la creación de tanques y válvulas que permitan la carga en los vehículos, y de la integración de la tecnología en los diferentes modos de transporte. En este sentido, la transición hacia el hidrógeno verde permite alinear los objetivos ambientales con el crecimiento económico, fortaleciendo la competitividad tecnológica del país y consolidando un ecosistema industrial orientado al futuro (International Energy Agency [IEA] 2022). Para que el hidrógeno se utilice de forma efectiva en el transporte, es necesario comprender los diferentes métodos existentes para cada etapa de la cadena de suministro necesarios para la implementación de esta tecnología (producción, almacenamiento, distribución, infraestructura para la recarga, uso por los vehículos), con el objetivo de seleccionar la mejor opción conforme a los recursos tecnológicos, económicos y logísticos (Dincer, Acar 2015).

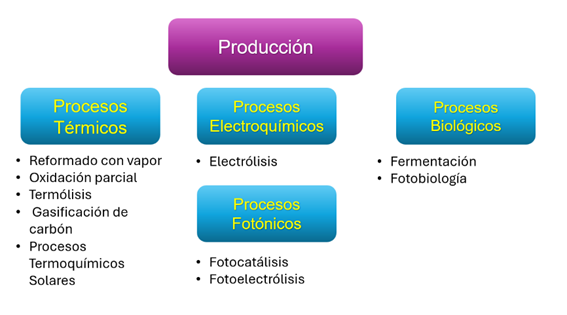

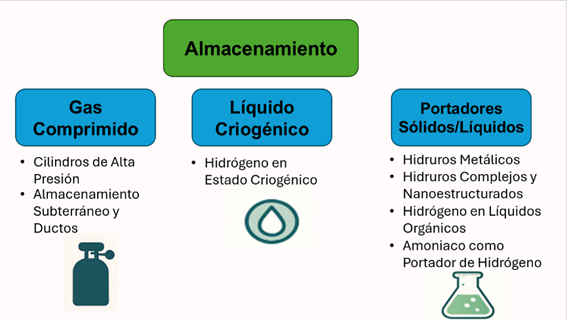

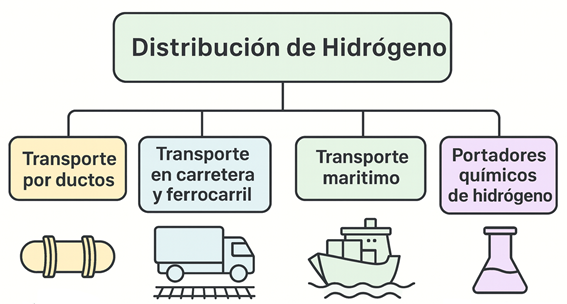

Figura 1 Procesos para el Almacenamiento del Hidrógeno Fuente: Elaborado a partir de Dincer, Acar (2015) Para el caso de la Producción es recomendable seleccionar metodologías basadas en electrólisis y con energía renovable. Por otro lado, es necesario como se desea almacenar el combustible, en forma gaseosa comprimida, líquida criogénica o en materiales sólidos/líquidos, los cuales posteriormente serán transportados a través de ductos, ferrocarril, autotransporte de carga o vehículos marítimos, para finalmente llegar a las estaciones especializadas con sistemas de alta seguridad los cuales suministrarán el combustible a los vehículos con celdas de combustible o motores de combustión adaptados (Ali et al. 2024; Hassan et al. 2023).

Figura 2 Procesos para el Almacenamiento del Hidrógeno Fuente: Elaborado a partir de Ali et al. (2024)

A partir de los diferentes mecanismos, metodologías y técnicas que se utilizan para cubrir estas etapas, se pueden identificar una gran variedad de tipos de hidrógeno, los cuales dependen de estos procesos, a partir de 3 variables principales: la fuente de la energía que será convertida al combustible necesario, las emisiones de CO2, que aunque aún son bajas, dependiendo del proceso y de la fuente pueden emitir GEI. Finalmente, la variable que define la clasificación de los tipos de hidrogeno es la tecnología/metodología utilizada para su producción (Ali et al. 2024).

Figura 3 Procesos para el Almacenamiento del Hidrógeno Fuente: Elaborado a partir de Ali et al. (2024)

Tabla 2 Tipos de hidrógeno según su origen

Fuente: Elaborado a partir de Yu, Wang, Vredenburg (2021)

Sin embargo, en la actualidad aún existen muchos desafíos para la implementación en México de dicha tecnología, dentro de estos desafíos se puede identificar el Costo, ya que con los procesos actuales, la obtención del hidrógeno verde es más caro que el diésel o la gasolina; la Infraestructura es un punto clave para la implementación efectiva, ya que aún no contamos en México con una red de estaciones de carga ni de distribución, lo que provocaría la escases de la oferta del recurso necesario para los vehículos; además, debido a las características químicas del hidrógeno y que es muy inflamable, se necesita preparar protocolos rigurosos de manejo, administración y almacenamiento para mantener la Seguridad del combustible; por otro lado, ya que no contamos con infraestructura suficiente para suministrar la posible demanda de los vehículos en México, es necesario optimizar la eficiencia energética al desarrollar los mecanismos tanto para producción, compresión y almacenamiento y hasta la distribución del hidrógeno; finalmente, a nivel internacional aún existe una carencia de estándares especializados globales que definan tanto el transporte y el uso de esta tecnología. 5. Hoja de Ruta para la Implementación del Hidrógeno en MéxicoEl hidrógeno verde, producido a través de electrólisis utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables, se posiciona como una de las alternativas tecnológicas más prometedoras para descarbonizar el sistema de transporte en México. Su aplicación es particularmente relevante en segmentos de difícil electrificación como el transporte de carga pesada, el transporte público de larga distancia, los trenes en rutas no electrificadas y la movilidad logística interurbana. Esta hoja de ruta integra los principales hallazgos científicos y técnicos disponibles, alineándolos con las capacidades, condiciones y oportunidades específicas del país. De acuerdo con organismos como la Agencia Internacional de Energía (IEA) (2022) y con la propia Estrategia Nacional de Hidrógeno publicada por la Secretaría de Energía [SENER] (2024), México cuenta con las condiciones técnicas, geográficas e industriales necesarias para desplegar un ecosistema de hidrógeno competitivo, sostenible y escalable. Para lograrlo, es imprescindible avanzar en la construcción de una infraestructura integral que abarque desde la producción del hidrógeno hasta su aplicación final en vehículos, trenes, embarcaciones y aeronaves. Esta infraestructura debe ser diseñada desde una perspectiva sistémica, considerando aspectos técnicos, económicos, normativos, logísticos y de seguridad.

Figura 4 Hoja de Ruta sugerida para la implementación del hidrógeno en México Fuente: Elaboración propia con Inteligencia Artificial El primer componente crítico es la producción sustentable de hidrógeno. En este sentido, se prevé el establecimiento de plantas de electrólisis a gran escala, alimentadas principalmente por energía solar y eólica. México posee un recurso renovable abundante y geográficamente distribuido, con regiones como Sonora, Oaxaca, Baja California y el Istmo de Tehuantepec destacando como zonas estratégicas tanto por su capacidad de generación como por su conectividad logística. La Estrategia Industrial del Hidrógeno Limpio 2024 identifica estos territorios como puntos clave para impulsar proyectos de hidrógeno verde con potencial de integración regional y exportación, aprovechando fenómenos como el nearshoring y el desarrollo portuario. Una vez generado, el hidrógeno debe ser almacenado y distribuido bajo condiciones estrictamente controladas. Dada su baja densidad energética volumétrica, el almacenamiento requiere tecnologías especializadas como compresión a alta presión hasta 700 bar, licuefacción criogénica a temperaturas cercanas a –253 °C o transformación en compuestos químicos como el amoníaco o los hidruros metálicos. La distribución puede realizarse mediante transporte por carretera, ferrocarril, ductos dedicados o incluso rutas marítimas en el futuro. La Asociación Mexicana del Hidrógeno ha señalado la necesidad urgente de construir una cadena de suministro robusta, integrada por fabricantes de electrolizadores, operadores logísticos, proveedores de infraestructura y desarrolladores de proyectos energéticos. El siguiente eslabón en la cadena es la infraestructura de recarga. El despliegue de una red nacional de estaciones de abastecimiento o hidrogeneras, resulta indispensable para viabilizar la movilidad basada en hidrógeno. Esta red debe priorizar su ubicación en corredores logísticos estratégicos que conecten los principales centros urbanos e industriales del país, como las rutas México–Querétaro–Monterrey, Ciudad de México–Veracruz, y Guadalajara–Manzanillo. De manera complementaria, se propone el desarrollo de programas piloto de movilidad urbana con vehículos a hidrógeno en zonas metropolitanas como el Valle de México, Monterrey y el Bajío, donde las condiciones de demanda, infraestructura y gobernanza permiten una implementación progresiva y monitoreada (International Energy Agency [IEA] 2022). La articulación de todos estos componentes requiere de la participación de múltiples actores estratégicos. Entre ellos se encuentran los productores de hidrógeno, los fabricantes de celdas de combustible, los integradores del sector automotriz, los operadores logísticos, las entidades reguladoras y los gobiernos locales y federales. Asimismo, las instituciones de educación superior, centros de investigación y organismos técnicos especializados desempeñan un papel fundamental en la formación de talento humano, el desarrollo de capacidades técnicas y la validación de tecnologías. La consolidación de alianzas público–privadas (APP) se presenta como un mecanismo clave para compartir riesgos, acelerar inversiones y garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos a largo plazo (Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT] 2023). En paralelo al despliegue físico de infraestructura, se debe impulsar la construcción de capacidades técnicas en todos los niveles. Esto implica formar técnicos, operadores, ingenieros y personal especializado en el diseño, operación y mantenimiento de sistemas de hidrógeno, así como en la gestión de riesgos y cumplimiento de normativas de seguridad. Instituciones como el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), universidades tecnológicas y centros de capacitación pueden ser catalizadores de este proceso, mediante el diseño de programas de formación adaptados a las necesidades del sector. No obstante, uno de los elementos más críticos para habilitar el ecosistema del hidrógeno en México es la creación de un marco legal y normativo específico. Actualmente, si bien existen leyes que favorecen la adopción de tecnologías limpias, como la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética y la Ley de la Industria Eléctrica, ninguna de ellas aborda de forma directa los aspectos técnicos, regulatorios y de seguridad vinculados al hidrógeno. Es urgente desarrollar Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) que regulen su producción, almacenamiento, transporte y uso en movilidad, así como esquemas de certificación que aseguren la trazabilidad y calidad del hidrógeno producido. Además, resulta necesario crear incentivos fiscales, esquemas de financiamiento y mecanismos de compensación que estimulen la inversión privada y reduzcan las barreras de entrada para nuevos actores. En suma, la hoja de ruta para la implementación del hidrógeno en el transporte mexicano propone una visión integral basada en la convergencia tecnológica, la gobernanza colaborativa, el desarrollo regional, la innovación industrial y la sostenibilidad ambiental. Se trata de una oportunidad estratégica para transformar la matriz energética del transporte nacional, reducir emisiones, diversificar la economía y posicionar a México como referente latinoamericano en movilidad limpia.

Figura 5 Acciones colaborativas Sector Público-Privado para la Adopción del Hidrógeno Fuente: Elaboración propia 6. ConclusionesEl desarrollo y adopción de tecnologías basadas en hidrógeno dentro del sector transporte representan un paso crítico hacia la transición a un modelo de movilidad sostenible y descarbonizado. Si bien el hidrógeno ha demostrado su potencial como una solución prometedora para la reducción de emisiones de carbono, aún enfrenta desafíos significativos que deben ser superados para permitir su implementación a gran escala. Estos desafíos incluyen barreras tecnológicas, de infraestructura, económicas y regulatorias, que exigen acciones coordinadas de todos los actores involucrados. A pesar de estos obstáculos, el potencial del hidrógeno en el transporte es innegable. Diversas iniciativas y proyectos piloto implementados en diferentes partes del mundo han demostrado que, con el apoyo adecuado, la transición hacia una movilidad basada en hidrógeno no solo es viable, sino también estratégicamente ventajosa. La colaboración internacional y el intercambio de conocimientos jugarán un papel esencial para acelerar el desarrollo y la adopción de tecnologías de hidrógeno. En este sentido, resulta fundamental que los gobiernos establezcan alianzas con el sector privado y la academia, con el fin de fomentar la innovación y la investigación en este campo emergente. La participación de universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas, operadores logísticos y entidades públicas puede generar sinergias que aceleren la madurez y competitividad del ecosistema del hidrógeno. Por último, para que el hidrógeno se convierta en una alternativa viable y escalable en el sector transporte, se requiere de una planificación a largo plazo. Dicha planificación debe incluir inversiones sostenidas en infraestructura, la implementación de incentivos financieros y la construcción de un marco regulatorio robusto que facilite activamente su adopción. La transición hacia un transporte basado en hidrógeno no solo contribuirá a la reducción de emisiones globales, sino que también traerá consigo beneficios económicos y sociales significativos, incluyendo el avance de tecnologías limpias y la creación de empleos de alto valor en industrias emergentes. Con una estrategia integral y una visión de futuro, el hidrógeno puede consolidarse como una piedra angular de la movilidad del mañana. 7. ReferenciasALI, Md et al., 2024. Hydrogen energy storage and transportation challenges: A review of recent advances. In : . ISBN 978-0-443-15329-7. DOI 10.1016/B978-0-443-15329-7.00001-6. ASOCIACIÓN MEXICANA DE HIDRÓGENO [AMH2], 2024. Estrategia de Hidrogeno - Resumen Ejecutivo. . BANISTER, David, 2008. The sustainable mobility paradigm. Transport Policy. Vol. 15, no. 2, pp. 73–80. DOI https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.005. CREUTZIG, Felix et al., 2015. Transport: A roadblock to climate change mitigation? Science. Vol. 350, no. 6263, pp. 911–912. DOI 10.1126/science.aac8033. CURRIE, Graham and DELBOSC, Alexa, 2010. Exploring public transport usage trends in an ageing population. Transportation. Vol. 37, no. 1, pp. 151–164. DOI 10.1007/s11116-009-9224-x. DINCER, I and ACAR, C, 2015. Green methods for hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 40, no. 34, pp. 11094–11111. DOI 10.1016/j.ijhydene.2015.05.042. HALL, Daniel and ROSILLO-CATALINA, Maider, 2020. Assessing the potential of biofuels and synthetic fuels for decarbonizing transport. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 123, p. 109772. DOI 10.1016/j.rser.2020.109772. HASSAN, Qusay et al., 2023. Hydrogen fuel as an important element of the energy storage needs for future smart cities. International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 48, no. 78, pp. 30247–30262. DOI 10.1016/J.IJHYDENE.2023.03.413. HAWKINS, Troy R et al., 2013. Comparative Environmental Life Cycle Assessment of Conventional and Electric Vehicles. Journal of Industrial Ecology. Vol. 17, no. 1, pp. 53–64. DOI https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2012.00532.x. HERNÁNDEZ, Marco et al., 2021. Celdas de combustible. Promesa de un futuro limpio para vehículos híbridos eléctricos. Instituto Mexicano del Transporte [online]. 2021. Retrieved from : https://imt.mx/resumen-boletines.html?IdArticulo=537&IdBoletin=193 [accessed 24 March 2025]. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY [IEA], 2022. Global Hydrogen Review 2022 [online]. Retrieved from : https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2022 [accessed 7 May 2025]. INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY [IRENA], 2023. Green Hydrogen: A Guide to Policy Making. . KAMARGIANNI, Maria et al., 2016. A critical review of new mobility services for urban transport. Transportation Research Procedia. Vol. 14, pp. 3294–3303. DOI 10.1016/j.trpro.2016.05.277. LUCAS, Karen, 2012. Transport and social exclusion: Where are we now? Transport Policy. Vol. 20, pp. 105–113. DOI https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.01.013. MÜLLER, B, SCHMIDT, T and KRÜGER, F, 2020. Hybrid hydrogen refuelling station design and field validation. International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 45, no. 12, pp. 7061–7072. DOI 10.1016/j.ijhydene.2019.11.093. OFFER, G J et al., 2010. Comparative analysis of battery electric, hydrogen fuel cell and hybrid vehicles in a future sustainable road transport system. Energy Policy. Vol. 38, no. 1, pp. 24–29. DOI https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.08.040. PARRA, David et al., 2019. A review on the role, cost and value of hydrogen energy systems for deep decarbonisation. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 101, pp. 279–294. DOI 10.1016/J.RSER.2018.11.010. PERGAMALIS, Christos et al., 2024. Hydrogen Fuel Cell Electrical Vehicles (FCEV) - Battery Electric Vehicles (BEV) - Comparison and Future Challenges. In : 2024 13th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), pp. 1–5. IEEE. 11 June 2024. ISBN 979-8-3503-8756-8. DOI 10.1109/MECO62516.2024.10577907. SCHÄFER, M, BRAUN, M and KLEIN, P, 2022. Performance evaluation of the Alstom Coradia iLint hydrogen train. Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 105, pp. 103–119. DOI 10.1016/j.trd.2022.103119. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES [SCT], 2023. Lineamientos para el Mapa de Ruta Tecnológica del Transporte Terrestre en México, Visión 2021-2050. [Consulta en línea] [online]. 2023. Retrieved from : https://www.gob.mx/sct/documentos/lineamientos-para-el-mapa-de-ruta-tecnologica-del-transporte-terrestre-en-mexico-vision-2021-2050 [accessed 10 July 2024]. SECRETARÍA DE ENERGÍA [SENER], 2024. Lineamientos en Materia de Hidrógeno. . SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES [SEMARNAT], 2018. Hacia una movilidad sustentable: Once políticas públicas clave. [Consulta en línea] [online]. 19 June 2018. Retrieved from : https://www.gob.mx/semarnat/articulos/hacia-una-movilidad-sustentable SPERLING, Daniel and GORDON, Debora, 2009. Two Billion Cars Driving Toward Sustainability [online]. Oxford University Press. ISBN 9780195376647. Retrieved from : https://doi.org/10.1093/oso/9780195376647.001.0001 [accessed 5 May 2025]. STAFFELL, Iain et al., 2019. The role of hydrogen and fuel cells in the global energy system. Energy Environ. Sci. Vol. 12, no. 2, pp. 463–491. DOI 10.1039/C8EE01157E. VLAHOGIANNI, Eleni I, KARLAFTIS, Matthew G and GOLIAS, John C, 2014. Intelligent transport systems and traffic management: A review of data analytics approaches. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. Vol. 12, no. 4, pp. 1624–1637. DOI 10.1109/TITS.2014.2314603. WANG, Y, LI, X and YU, W, 2021. Analysis of operating experiences of fuel cell buses in China. Journal of Power Sources. Vol. 483, p. 228961. DOI 10.1016/j.jpowsour.2020.228961. YU, Minli, WANG, Ke and VREDENBURG, Harrie, 2021. Insights into low-carbon hydrogen production methods: Green, blue and aqua hydrogen. International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 46, no. 41, pp. 21261–21273. DOI https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.04.016. ZHANG, C, WANG, H and HAO, J, 2019. Fuel cell development and hydrogen energy technology: A review. International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 44, no. 33, pp. 17604–17620. DOI 10.1016/j.ijhydene.2019.02.100. MONTIEL Cesar HERNÁNDEZ Bernardo DE LA TORRE Martha Elizabeth HERNÁNDEZ Marco Antonio LÓPEZ María Guadalupe “Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista del Instituto Mexicano del Transporte” |